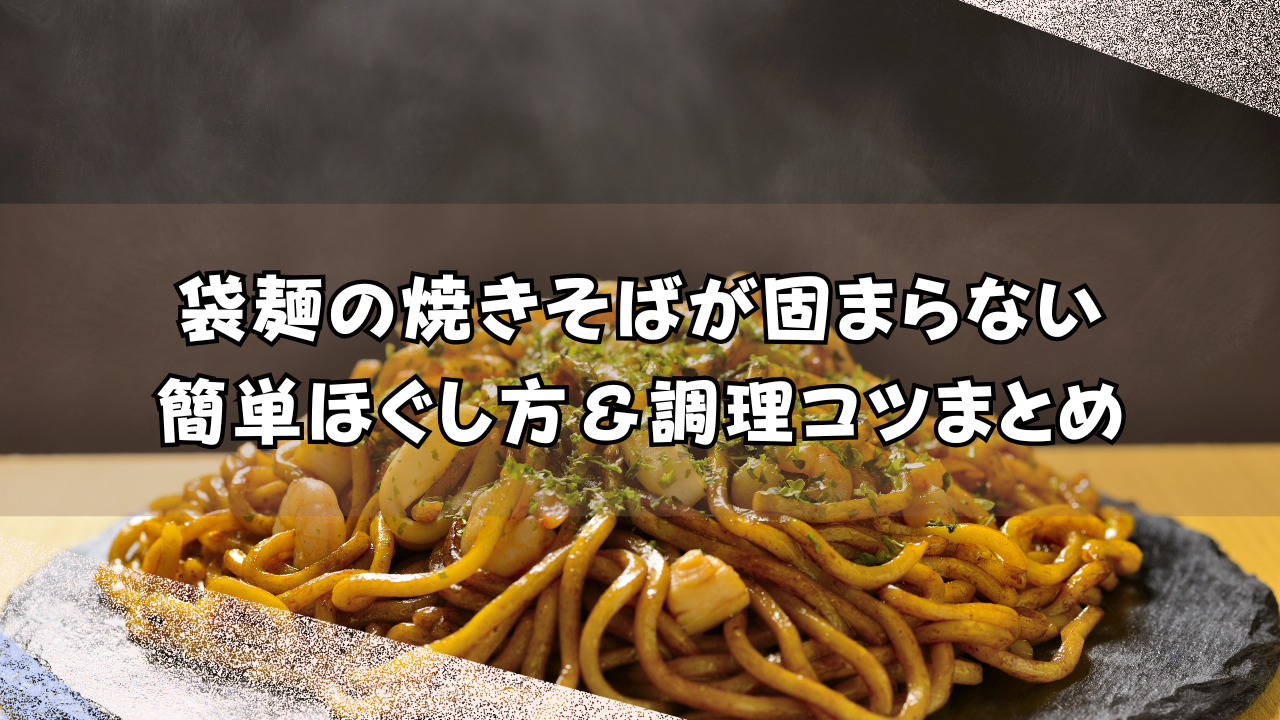

「焼きそばを作ったら、

麺が固まってバラけない…」

そんな経験、ありますよね?

本記事では、

袋麺の焼きそばがくっついてしまう

原因を徹底的に分析し、

家庭でも簡単にバラバラにほぐせる

調理法をわかりやすく解説します。

電子レンジや油・水分の使い方など、

ちょっとしたコツを押さえるだけで、

焼きそばの味と食感が

驚くほど変わりますよ。

「袋麺 ほぐし方」でお悩みの方、

ぜひ最後まで読んでみてください。

見た目も味も別物だよね〜!

調理前に麺をバラバラにする「基本の裏ワザ」

実は、袋麺の焼きそばを

「くっつかせない」ための第一歩は、

フライパンに入れる前に始まっています。

ここでは、誰でも簡単にできる

“麺のほぐし方”を

3つのパターンで紹介します。

ほんとにストレス減るよ!

電子レンジ加熱+袋ごともみほぐし

もっとも手軽で

失敗が少ない方法がこちら。

袋のまま500Wの電子レンジで30秒加熱し、

そのまま袋ごと軽くもみほぐす

というやり方です。

| ステップ | ポイント |

|---|---|

| ① 袋ごと電子レンジへ | 500Wで30秒。 中の水分が温まり、ほぐれやすくなる |

| ② そのまま袋の上からもむ | 完全にバラす必要なし 塊が崩れればOK |

火を使わず、調理の準備中に

サッとできるので、

一度試すとやみつきになります。

ほぐれやすくなるなんて…

もっと早く知りたかった〜

電子レンジがない場合の代替法

もし電子レンジがなければ、

以下の方法もおすすめです。

電子レンジがなくても、

「温めて柔らかくする」が鉄則

です。

「温める工夫」がカギなんだね。

水を使わないほぐし方は本当に効果的?

「水を加えるとベチャベチャになるのでは?」

と不安になるかもしれませんが、

加熱前に加える水は

ほんの少量(大さじ1〜2)で十分です。

また、調理時に水分を飛ばす工程があるため、

仕上がりに悪影響はほとんどありません。

ふんわりほぐれるんだね!

以下の表で比較してみましょう。

| 方法 | 手軽さ | ほぐれやすさ | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 電子レンジ+もみほぐし | ◎ | ◎ | 加熱しすぎると乾燥しやすい |

| 湯せん | 〇 | ◎ | 水分の加えすぎに注意 |

| 常温放置 | ◎ | △ | 時間がかかる |

いずれにしても、

「麺を加熱して、

少しやわらかくしてから調理に入る」

のが、

ほぐれ対策の鉄則です。

加えるのはほんのひとさじだけでOK!

ほぐれたまま調理するためのプロのコツ

麺をほぐしても、

炒めている途中でまたくっついてしまう…。

そんな経験ありませんか?

ここでは、

「麺をバラバラに保ったまま調理するためのコツ」を、

プロ目線で丁寧に解説します。

またくっつくの、あるある〜!

油と水分のバランスが最大のポイント

焼きそば作りにおいて、

「油は接着防止」「水分は麺を柔らかく保つ潤滑剤」

の役割を果たします。

| 材料 | 適切な量 | ポイント |

|---|---|---|

| 油(サラダ油やごま油) | 大さじ1〜2 | 具材の前にしっかり引いて 全体に行き渡らせる |

| 水(調理中の追加) | 大さじ1〜2 | フタをして1分蒸し焼きで 水分を内部まで届ける |

この「油→水→仕上げの加熱」という流れが、

理想の焼きそばを生みます。

そんなに大事なんだね!

具材との合わせ方でほぐれ方が変わる?

野菜やお肉などの具材は、

単なる味付けのためだけではありません。

具材の水分が「蒸気」として麺に移動し、

バラバラ状態をキープしてくれるのです。

これだけで、

麺が「具材のスチーム効果」でしっとりほぐれやすく

なります。

ただの湯気じゃなかったんだね!

フライパン温度と火加減の注意点

フライパンの火加減もかなり重要です。

強すぎる火=水分が一気に蒸発=麺がカリカリ+固まりやすい

という構図があるため、

基本は中火でのコントロールが正解です。

| シーン | おすすめの火加減 | 理由 |

|---|---|---|

| 具材を炒めるとき | 中火〜強火 | 香ばしさを出しつつ、 野菜の水分も引き出せる |

| 麺を加えるとき | 中火 | 焦がさずゆっくり熱を通す |

| 仕上げの水分飛ばし | 強火で30秒 | ベチャつきを防ぐ最後の仕上げ |

火加減を制する者が、焼きそばを制す。

温度管理は“隠れた最重要スキル”です。

それが原因だったのかも?

具体的な「失敗しない焼きそば」調理手順

理論は分かったけれど、

結局どうやって作れば失敗しないの?

という疑問に応えるべく、この章では、

誰でも再現できる

「ほぐれたままおいしく仕上がる」

焼きそばの手順を1つひとつ解説します。

仕上がりがぜんぜん違うよ!

準備から仕上げまでの全ステップ解説

以下の手順を意識するだけで、

あなたの焼きそばが

ワンランクアップします。

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1. 麺を温めてほぐす | 袋のままレンジで30秒、 もしくは湯せん |

麺が柔らかくなり、 調理中もバラけやすい |

| 2. 具材を先に炒める | フライパンの中央を 空けるように炒める |

野菜の水分が 麺に蒸気として届く |

| 3. 油をしっかり引く | フライパン全体に均一に | 麺とフライパンの くっつきを防止 |

| 4. 麺を中央に投入 | 具材の水分が囲むように | 蒸し焼き状態で 自然にほぐれる |

| 5. 少量の水を加えフタをする | 大さじ1〜2でOK | 麺内部にじんわり 水分が行き届く |

| 6. ソースは水分が残っているうちに加える | 粉ソース or 液体ソース | 全体に素早くなじませる |

| 7. 最後に強火で30秒 | 余分な水分を飛ばす | ベチャつき回避の仕上げ技 |

けっこう大事だよね〜!

よくある失敗パターンと対処法

実際に多くの人が経験するミスと、

その対策をまとめました。

麺がベタつく →

水分の飛ばし不足、

もしくはソース投入タイミングが遅い

焦げつく →

油の量不足、

火加減が強すぎる

ほぐれない →

麺を事前に温めていない

ソースがムラになる →

麺が乾いてから

調味料を入れている

ちょっとの工夫で解消できるんだね!

時短・簡単に仕上げるアレンジ術

時間がないときや

手間を減らしたいときは、

以下のアレンジもおすすめです。

具材をカット済みの冷凍ミックス野菜にする

液体ソースを使う

(粉よりなじみやすく、均一に広がる)

ホットプレートで大量調理

家族分を一気に作れるので時短に◎

ポイントは「段取り8割」。

準備さえうまくできれば、

ほぐれた焼きそばは自然と作れます。

最初にちょっと準備するだけで、

仕上がりが変わるよ〜

バラけた焼きそばはなぜ美味しい?

「どうせ家で作る焼きそばだし、

多少くっついてても問題ない」

と思っていませんか?

実は、麺がバラけているかどうかで、

焼きそばの“おいしさ”そのものが

大きく変わってくるんです。

味ってそんなに変わるの?

食感・風味・調味料の絡み方の違い

まずは、バラけた麺と固まった麺で

何が違うのかを比べてみましょう。

| ポイント | バラけた麺 | 固まった麺 |

|---|---|---|

| 食感 | 軽やかで歯切れが良い | モサモサ、噛み応えが重い |

| ソースの絡み | 麺1本1本に均等に広がる | 外側だけ味が濃く、内側が味薄い |

| 具材とのなじみ | 野菜や肉と一緒に食べやすい | 麺だけが固まり、具材と分離しやすい |

つまり、バラけた焼きそばこそが、

味・香り・食感すべてのバランスが整った「完成形」なんです。

なんかお店っぽくてうれしいよね!

家でもお店の味に近づける秘訣とは?

プロの焼きそばは、

なぜおいしく感じるのでしょうか?

答えは、「麺が1本1本

しっかり調理されているから」です。

実際に屋台や専門店では、

以下のような工夫がされています。

鉄板の上で高温かつ均一に焼く

麺を2〜3回に分けて入れることで、

くっつきを防ぐ

具材や調味料と混ぜるタイミング

を細かく調整

もちろん家庭ではそこまで

できないかもしれませんが、

「麺をほぐす」だけで

一気にプロの味に近づけるのは

間違いありません。

調味料も全体にしみて美味しいよね〜

たとえるなら、くっついた焼きそばは

「かたまりの白米」、

バラけた焼きそばは「ふっくら炊けた

一粒ずつの白米」のようなもの。

わずかなひと手間で、

焼きそばはこんなにも変わるんです。

ちょっとの工夫も楽しみだよね♪

まとめ

ここまで読んでくださった方なら、

もう「麺がくっついて固まる問題」には

悩まされないはず。

この章では、

今後も失敗しないための要点と

チェックリストを整理してお伝えします。

調理の流れを意識すると

グンと仕上がりが変わるよ!

調理前・調理中のチェックリスト

まずは、調理の流れに沿った

確認ポイントをまとめた表をご覧ください。

| タイミング | やること | ポイント |

|---|---|---|

| 調理前 | 麺を温めて、 軽くもみほぐす |

レンジ or 湯せんでOK。 完全にバラけなくても大丈夫 |

| 具材炒め | 中央を空けて 土手状に炒める |

野菜の蒸気が 麺に自然と移る |

| 麺投入 | 少量の水をかけて フタをする |

蒸し焼きで しっとりほぐれる |

| 味付け | ソースは水分が 残っているうちに |

麺が乾いてから入れると固まりやすい |

| 仕上げ | 強火で30秒ほど 水分を飛ばす |

最後の仕上げで ベチャつきを防止 |

焦らずじっくりがコツかも〜

再発防止のために覚えておきたいポイント

調理時に意識すべきは、

たった3つのルールです。

- 麺は必ず「温めて」から使う

- 水分を適度に残して調理する

- ソース投入のタイミングが命

この3点を守るだけで、

家庭でも「プロの味」にグッと近づけます。

ちょっとした「コツ」なんだね!

焼きそばは毎週のように登場する

定番メニューだからこそ、

毎回の調理がラクになり、

美味しさもアップすると、

日々のごはん作りが楽しくなりますね。

気持ちよく作れる焼きそば生活へ!